Hace 50 años se vivió la mayor crisis energética que ha experimentado la humanidad. Desde entonces la seguridad y la soberanía energéticas se volvieron prioritarias en la agenda pública de las naciones.

Por: MARTÍN ROSAS

La tarde del sábado 6 de octubre de 1973 transcurría en medio de un aire de solemnidad en Israel cuando el pequeño país fue sorprendido por un ataque conjunto de Siria y Egipto. La agresión no solo hirió en lo más profundo el sentimiento del pueblo hebreo, que en ese momento se preparaba para celebrar el Día de la Expiación, la fecha más importante del calendario judío, sino que daba inicio a la Guerra del Yom Kipur y, con ella, a la más grande crisis del petróleo que ha experimentado la humanidad.

En retaliación por el apoyo que los Estados Unidos dieron a Israel, los países árabes productores de petróleo se alinearon con los agresores e impusieron a Occidente un embargo petrolero que, en palabras del entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, “alteró irrevocablemente el mundo, en la forma en que se había desarrollado en el período de la posguerra.”

Como lo anota Daniel Yergin en su obra ‘La historia del petróleo’, “para 1973 el petróleo se había convertido en la savia vital de las economías industriales del mundo… y en ningún momento anterior de todo el período de la posguerra había sido tan tenso el equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que las relaciones de los países exportadores y las compañías petroleras seguían siendo malas.”

Para ese entonces, las frases “crisis energética” y “escasez de energía” comenzaban a sonar en las conversaciones económicas y políticas de los Estados Unidos, Europa y Japón, toda vez que a raíz del sistema de cuotas de producción de petróleo y al control de precios para tratar de domar la inflación, la actividad exploratoria estaba de capa caída en Norteamérica, en un entorno donde el petróleo y el gas natural tomaban protagonismo en la generación de electricidad por el desmonte de plantas a carbón por razones ambientales.

Se vivía una época de insaciable apetito por el petróleo. Para el verano de 1973 el mundo ya dependía del crudo proveniente del Golfo Pérsico, y Arabia Saudita se había convertido en uno de los mayores productores y exportadores, con 8,4 millones de barriles diarios de producción y una cuota exportadora del 21%. A contrapelo, las importaciones de los Estados Unidos en ese año eran de 6,2 millones de barriles al día, comparadas con los 3,2 millones de barriles en 1970 y los 4,5 millones de 1972.

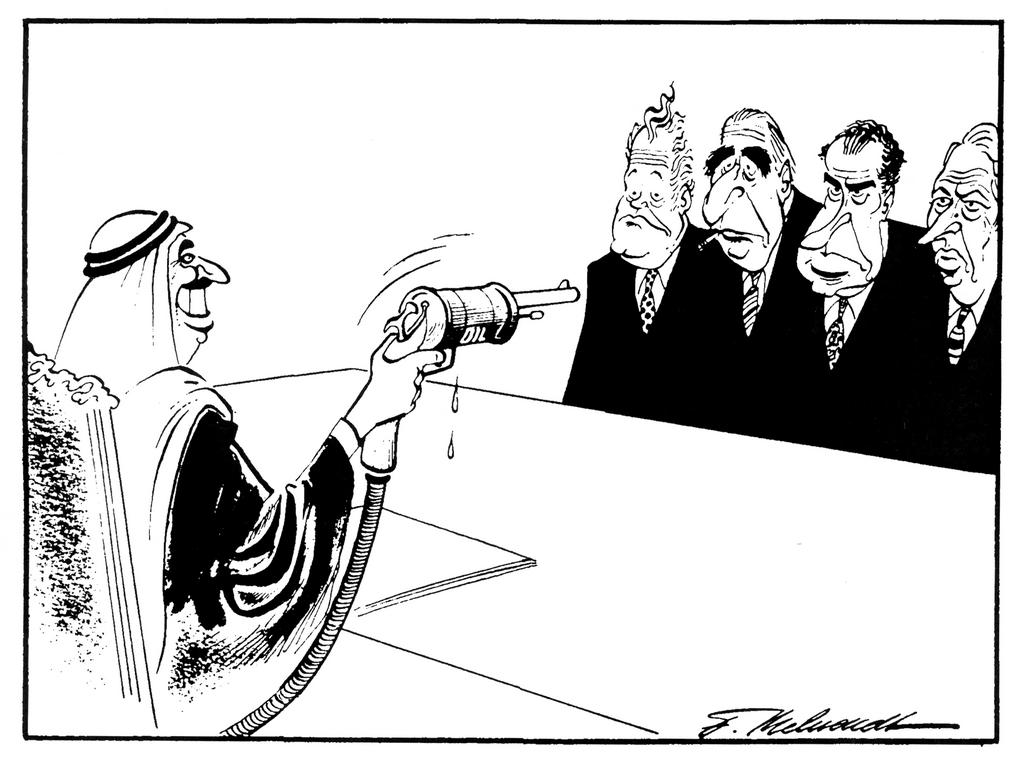

Definitivamente, el poder había pasado de las compañías occidentales, las Siete Hermanas (las anglosajonas Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, Royal Dutch/Shell y British Petroleum), a los países productores. Y los árabes fueron conscientes, más que nunca, de que tenían en sus manos una poderosa arma geopolítica: el petróleo.

Apenas unos años atrás, en 1960, se había creado la OPEP, el cartel de países exportadores de crudo, a instancias de Venezuela y Arabia Saudita, los mayores productores de petróleo de la época después de los Estados Unidos, lo que había derivado en mayores porcentajes de participación de las regalías para los países productores, que superaban ya el 50 por ciento, para tratar de frenar las nacionalizaciones.

Así que, a medida que la demanda mundial superaba la oferta, los precios fueron rompiendo barreras. En efecto, entre 1970 y 1973 el precio del crudo se había más que duplicado, al pasar de 1,20 dólares por barril a 2,70 dólares. Y lo peor estaba por venir.

Fatal premonición

A finales de agosto de 1973, el primer ministro japonés Kakuei Tanaka hacía una premonitoria declaración: “En lo relacionado con la energía, se prevé claramente que de aquí a diez años se va a producir una crisis por cuenta del petróleo.” Falló en la escala de tiempo. La crisis no se tardaría un decenio sino apenas unos cuantos días. En ese momento el presidente egipcio Anwar el-Sadat comenzaba su cuenta regresiva para la guerra.

“La elección del Yom Kipur como fecha para lanzar el ataque árabe se hizo para encontrar a Israel desprevenido. Toda su estrategia de defensa dependía de una rápida y total movilización y despliegue de sus reservas disponibles. En ningún otro día esa respuesta podía haber sido tan difícil. El país estaba paralizado por la meditación, la búsqueda espiritual y la oración. Además, Sadat se apoyaba en la sorpresa estratégica y puso toda la carne en el asador para que así fuese”, relata Yergin.

Y el dictador sirio Háfez al-Assad se unió al engaño. Una organización terrorista con conexiones en Siria secuestró a unos emigrantes soviéticos que viajaban a Viena desde Moscú y la primer ministra israelí Golda Meir fue a Austria a hacer frente a esa crisis, lo que captó la atención de la líder hasta el 3 de octubre.

Aunque fuentes de inteligencia habían detectado movimientos de tropas en Siria y Egipto, tanto israelíes como estadounidenses desestimaron las alertas y pasado el mediodía del 6 de octubre Israel fue atacado. Frente al copioso respaldo en pertrechos que los soviéticos dieron a sirios y egipcios, Estados Unidos no tuvo más alternativa que apoyar con armamento a su principal aliado en el Medio Oriente, a riesgo de maltratar las tensas relaciones con el mundo árabe.

El 15 de octubre los israelíes pudieron detener el avance de los egipcios antes de que llegaran a las montañas del Sinaí y lanzaron una contraofensiva exitosa. Un día después, provenientes de Viena de una negociación fallida con las compañías petroleras, los delegados de los Estados del Golfo Pérsico, cinco árabes y un persa, se reunían en la capital de Kuwait para anunciar al mundo su decisión unilateral de aumentar el precio del crudo a 5,11 dólares el barril. Atrás quedaba para la historia los tiempos en que las compañías occidentales fijaban los precios del petróleo, y se ponía fin a una era de cien años de crudo barato.

El ministro de Petróleo de Arabia, Ahmed Zaki Yamani, resumió la nueva situación con una frase críptica: “Es este un momento por el que he estado esperando mucho tiempo. Y por fin ha llegado. Ahora somos dueños de nuestra propia mercancía.”

El arma del petróleo se desenfundaba con toda contundencia y los Estados Unidos tomaron nota del nuevo escenario. El presidente Richard Nixon expresó su preocupación a sus asesores de seguridad nacional en la Casa Blanca: “Nadie es más consciente de lo que tenemos en juego: el petróleo y nuestra situación estratégica.”

El embargo

El 17 de octubre, aún reunidos en Kuwait, los ministros árabes del petróleo acordaron un embargo a los Estados Unidos y demás países simpatizantes de Israel, reduciendo en adelante la producción un cinco por ciento cada mes.

El 19 de octubre, el presidente Nixon, en medio del torbellino ocasionado por el escándalo del Watergate, propuso una ayuda militar a Israel de 2.200 millones de dólares. Ese mismo día Libia fue más allá y anunció que embargaría todos los envíos de petróleo a los Estados Unidos. Un día después lo secundaría Arabia Saudita.

La situación no podía ser más tensa. Para rematar, ante la inminente derrota del Tercer Ejército egipcio, el líder soviético Leonid Brézhnev dijo que la Unión Soviética no estaba dispuesta a dejarlo caer y hasta se tuvo información de emplazamientos de armas nucleares.

Por fortuna, pese a que el Tercer Ejército fue reabastecido por los soviéticos, el 26 de octubre el alto al fuego entró en vigor en Oriente Medio y comenzaron las negociaciones entre Egipto e Israel. Se evitaba así una escalada del conflicto con presencia de armas nucleares, una situación que no se vivía desde la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962.

“Las armas nucleares no se habían utilizado, pero los árabes seguían esgrimiendo el arma del petróleo. El embargo seguía vigente, con consecuencias que trascendieron más allá de la guerra de octubre”, señala Yergin y a renglón seguido relata:

“El embargo marcó una nueva era para el petróleo de todo el mundo. Del mismo modo que la guerra era muy importante para dejársela exclusivamente a los generales, el petróleo era muy importante para dejárselo a los petroleros. El petróleo se había convertido en tema de responsabilidad de presidentes y primeros ministros; de ministros de exteriores, economía y energía; de congresistas y parlamentarios; de reguladores y ‘zares’, de activistas y lumbreras.”

Penurias, inflación y decrecimiento

Con las cotizaciones del crudo y la escasez disparadas, Occidente entró en pánico. No era para menos. El 16 de octubre el precio fijado por Irán era de 5,40 dólares el barril. En noviembre, parte del petróleo nigeriano se vendía a 16 dólares. A mediados de diciembre Irán realizó una subasta para poner a prueba el mercado. Las cotizaciones llegaron a 17 dólares, un 330 por ciento más que las de octubre.

Comenzaba la era de la escasez, con profundas repercusiones en las naciones industrializadas: pérdida de desarrollo económico, recesión e inflación. De repente, europeos y japoneses regresaron a los amargos años de la posguerra, con todas sus penurias y privaciones. Además, Estados Unidos, la más destacada superpotencia y creador del orden internacional, estaba ahora a la defensiva, humillado por un puñado de pequeñas naciones.

Con los precios de la gasolina subiendo a diario, los estadounidenses soportaron por vez primera un racionamiento del combustible al tiempo que escaseaban y subían de precio los demás productos básicos, lo que llevó al presidente a proponer como meta nacional que para finales de los setenta desarrollaran el potencial para satisfacer sus propias necesidades energéticas sin depender de ninguna fuente extranjera. Hablaba de soberanía energética.

En medio de la crisis política en que se debatía internamente el gobierno de Nixon, las compañías occidentales asumieron la distribución de los limitados suministros de petróleo tratando de satisfacer las necesidades de cada nación, al tiempo de cuidarse de no irritar a los árabes.

Entre tanto, los ministros del petróleo de la OPEP se reunían en Teherán para fijar los nuevos precios. Se debatían entre un tope de 23 dólares el barril propuesto por los más radicales, hasta los 8 dólares defendido por una moderada Arabia Saudita. Finalmente se decantaron por la propuesta del Sha de Irán: 11,65 dólares, cuatro veces el precio de comienzos de la guerra.

La reacción de Nixon no se hizo esperar y le envió una carta al monarca iraní expresándole “el impacto desestabilizador” del aumento y los “problemas catastróficos” que crearía para la economía mundial. La respuesta del Sha fue lacónica: “Somos totalmente conscientes de la importancia de esta fuente de energía para la prosperidad y estabilidad de la economía internacional, pero también sabemos que esta fuente de riqueza se podría agotar para nosotros en un plazo de treinta años.”

En ese escenario, Japón era uno de los países más vulnerables pues no tenía mayores fuentes de energía y su formidable desarrollo estaba soportado en las importaciones de petróleo. El 44 por ciento de su crudo provenía del Golfo Arábigo, y de todos los países industrializados era el que más dependía del petróleo como principal fuente de energía, el 77 por ciento, comparado con el 46 por ciento de los Estados Unidos.

El ministro saudita de Petróleo, Zaki Yamani, fue directo con los nipones: “Si son hostiles con nosotros, no tendrán petróleo. Si son neutrales, tendrán petróleo, pero no tanto como antes. Si nos favorecen, tendrán el mismo que antes.” El 22 de noviembre Tokio redactaba una declaración defendiendo la posición árabe, lo que representó el primer gran cambio de la política exterior de Japón con Estados Unidos en la era de la posguerra.

El arma del petróleo también hacía estragos en el Viejo Continente. Los países europeos se dividían entre los que trataban de distanciarse de los Estados Unidos para congraciarse con los árabes, encabezados por Francia e Inglaterra, Alemania algo menos, hasta Holanda, que se mantuvo firme con sus aliados tradicionales. El presidente francés Georges Pompidou le reclamó directamente a Kissinger: “Ustedes se basan en los árabes solamente para una décima parte de su consumo, pero nosotros dependemos completamente de ellos.”

La situación del Reino Unido era especialmente crítica. “La escasez de petróleo se vio aumentada por la huelga de los mineros del carbón, que acabó en una guerra económica total. No había suficientes suministros de petróleo para sustituir rápidamente el carbón en las centrales de generación eléctrica; la economía del país estaba paralizada como no lo había estado desde la escasez de carbón de 1947. Los suministros de electricidad se interrumpieron y la industria pasó a tener una semana laborable de tres días”, comenta Yergin.

Fue entonces cuando Estados Unidos convocó en febrero de 1974 a una conferencia sobre energía en Washington, donde se creó la Agencia Internacional de Energía, con el propósito inicial de establecer un sistema de reparto de emergencia para afrontar la “siguiente” crisis y, en un sentido más general, armonizar las políticas energéticas de los países occidentales.

Finalmente, Arabia y Egipto entendieron que el arma del petróleo había cumplido su cometido, pero que mantenerla desenfundada por más tiempo podía ser contraproducente. Acordaron entonces que Estados Unidos apoyara las negociaciones de paz en el conflicto árabe-israelí a cambio de levantar el embargo. Pese al rechazo de Siria y Libia, el 18 de marzo los ministros del petróleo firmaron su finalización.

El arma del petróleo se había utilizado con unas consecuencias que ni los propios árabes habían calculado, mientras que la administración Nixon se anotaba un éxito en la diplomacia internacional, aunque sus días en la presidencia estaban contados. El 8 de agosto de 1974 se convertiría en el único mandatario estadounidense en dimitir al cargo.

Era el epílogo de la mayor crisis energética de toda la historia de la humanidad, que cambió para siempre la geografía política del mundo, que transformó la industria del petróleo y las relaciones entre productores y consumidores, y que dio paso a una nueva economía internacional.

Cincuenta años después de la Guerra del Yom Kipur, otro conflicto trajo como consecuencia una nueva crisis energética. Apenas terminada la parálisis global por la pandemia de la Covid-19, Rusia invadió a Ucrania, y debido al apoyo de Occidente a los ucranianos, Vladímir Putin ordenó el corte del suministro de gas natural a Europa, con las consecuentes escasez y subidas de precio no solo de los energéticos, sino de los fertilizantes y algunos alimentos.

El mundo experimentó en 2022 las mayores cotizaciones históricas del gas natural: más de 30 dólares el millón de BTU para los europeos y 9,5 dólares para el resto de los mercados, frente a un mínimo histórico de 3,23 dólares en 2020. Como hace cincuenta años, el mundo se resiste a aprender las lecciones. Pero esta es otra historia que aún se está escribiendo.