GDIAM hace comentarios al proyecto de Ley que crea Ecominerales

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 344 de 2023, por medio del cual se busca crear la Empresa…

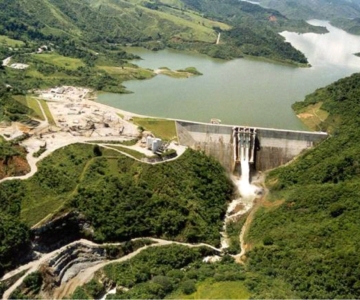

Superamos ‘El Niño’ gracias a las empresas

Es momento de entender que Colombia es un país privilegiado por contar con energía eléctrica constante. Privilegio que se lo debemos a un sistema exitoso, que ha funcionado…

¿Conflicto colombo-israelí?

Van dos años de gobierno de Gustavo Petro, donde ya los colombianos nos hemos acostumbrado no solo a los escándalos de corrupción y a la falta de competencia…

A Bogotá se le están yendo las luces

Bogotá logró salir prácticamente intacta del pasado fenómeno de El Niño. El racionamiento de agua fue la pequeña secuela para sus habitantes, que encontraron la manera de convivir…

Sostenibilidad y objetivos basados en ciencia

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones Unidas. Esta efeméride está íntimamente relacionada con la sostenibilidad. Por: MAURICIO LÓPEZ* Recordemos…

Negros nubarrones sobre Ecopetrol

Los resultados en picada de Ecopetrol hablan de su momento crítico y la urgente necesidad de colocarle la lupa a las decisiones que se están tomando dentro de…

La economía en barrena

Es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo, sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo…

Diez años de la ley 1715

Arribamos a los primeros diez años de la Ley 1715 de 2014, radicado por el senador José David Name y tramitada por el Congreso de la República con…

Al caído caerle

Según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, y eso es lo que tememos los usuarios del servicio de energía en la…

¡Tarde piache!

Esta expresión suele utilizarse para significar la tardanza en actuar y en tomar decisiones a tiempo, con la debida oportunidad. Y eso le está pasando al Ministerio de…